48세 늦깎이 무관, 변방 30년의 끝자락

1871년 6월 11일, 이길 수 없는 전투

243명이 선택한 태산 보다 무거운 죽음

광성보에서 시작된 인천의 저항 DNA

인천투데이=김갑봉 기자 | 1871년 6월 11일(음력 4월 24일) 새벽, 강화유수부 광성보. 강화진무영 중군 어재연(魚在淵, 1823~1871) 장군이 성벽 위에 섰다. 48세로 30년을 변방에서 보낸 무관이 마침내 도달한 곳이 한양 방어의 최전선이었다.

강화해협 너머로 미국 함대의 윤곽이 어둠 속에 보였다. 미군은 군함 5척 (기함 USS 콜로라도, 알래스카, 베니시아, 모노카시, 팔로스)에 병력 1230명을 끌고 하루 전 초지진과 덕진진을 무너트렸다. 초지진은 저항 없이 점령당했고, 덕진진도 새벽에 함락됐다. 압도적인 화력 차이였다.

어재연은 곧 시작될 전투에서 살아남을 가능성이 없다는 것을 알고 있었다. 그래도 그는 거기 서 있었다. 도망갈 수도 있었고 항복할 수도 있었지만, 그는 성벽 위를 지키고 있었다.

충청도 가난한 양반, 변방을 떠돌다

어재연이 태어난 1823년, 조선은 세도정치의 늪에 빠져 있었다. 안동 김씨가 권력을 독점했고 삼정은 문란했다. 전정, 군정, 환곡이 백성을 수탈하는 도구가 됐다. 1811년 홍경래의 난이 일어났다가 진압됐지만, 민심은 끓고 있었다.

충청도 덕산군 대조지면에서 어재연은 태어났다. 아버지는 어용인(魚用仁), 어머니는 기계 유씨였다. 덕산 어씨는 한때 과거 급제자를 낸 가문이었지만 19세기에는 완전히 몰락했다. 어재연이 태어날 때 집안 살림은 논밭 몇 마지기가 전부였다.

가난한 집안의 장남인 어재연에게 선택지는 많지 않았다. 문과는 꿈도 꾸지 못했다. 문과 급제자 대부분은 경화세족이었고 시골 몰락 양반이 끼어들 자리는 없었다. 차라리 무과가 현실적이었지만 그나마도 쉽지 않았다.

18세가 되던 1841년(헌종 7), 어재연은 무과에 급제했다. 무과방목에 그 해 급제자 명단에 그의 이름이 올랐다. 비교적 이른 나이였으나 출세와는 거리가 멀었다. 빽도 없고 아부할 돈도 없었다.

일성록에 따르면 1847년 광양현감으로 첫 부임했다. 전라도 끝자락 작은 고을이었다. 1853년 하서찰방, 같은 해부터 1859년까지 가평현감을 지냈으나 모두 한직이었다. 7년 뒤인 1866년에야 회령부사가 됐는데, 함경도 최북단 두만강 너머 여진족이 수시로 침입하는 곳이었다.

30년 관직, 승진 없는 세월

1860년대 들어 조선은 더욱 혼란했다. 1862년 진주민란을 시작으로 삼남 지방 곳곳에서 농민들이 봉기했다. 1863년 고종이 즉위하고 대원군이 집권하여 개혁을 추진했지만 외세의 압력은 거세졌다.

1866년 병인양요가 일어났다. 프랑스 함대가 강화도를 침공했다. 어재연은 당시 회령부사로 있으면서 전투 소식을 들으며 무력감을 느꼈다. 조선 수군의 화포로는 서양 군함을 막을 수 없었기 때문이다.

이때 어재연은 43세였다. 무과 급제 후 25년이 지났지만 여전히 변방을 맴돌았다. 조선 말기 무관의 전형적인 삶이었다. 능력보다는 연줄이, 실력보다는 뇌물이 승진을 좌우했고, 어재연 같은 지방 출신 무관에겐 기회가 없었다.

1868년, 작은 위안이 생겼다. 동생 어재순이 무과에 급제했기 때문이다. 형제가 함께 근무할 수 있는 기회였다.

1871년 봄, 48세 어재연은 강화진무영 중군에 임명됐다. 정3품 장군직이었다. 무과 급제 후 30년 만이었다. 발령지는 강화도 광성보였다. 병인양요 이후 강화도 방어가 강화되던 시기였고, 동생 어재순도 광성보로 왔다.

광성보, 인천 방어의 최전선

광성보는 강화유수부 동쪽 끝, 강화해협이 가장 좁은 곳에 있었다. 맞은편 김포와는 불과 500미터 거리였다. 한양으로 가는 뱃길의 목이었다. 강화유수부가 뚫리면 인천이 열리고, 인천이 열리면 한양이 위태로웠다.

어재연이 부임했을 때 광성보는 초라했다. 병인양요 이후 보수했다지만 성벽은 허술했고 무기는 더 열악했다. 200년 전 화승총이 주력이었고 화약도 부족했다. 병사 대부분은 훈련받지 못한 농민들이었다.

어재연은 성벽을 다시 쌓고 병사들을 훈련시켰다. 그러나 한계가 명확했다. 서양 군대를 막기엔 모든 것이 부족했다.

5월 16일(음력 3월 27일), 미국 아시아함대가 나타났다. 로저스 제독이 이끄는 5척의 군함이었다. 표면상 이유는 1866년 제너럴셔먼호 사건 책임 추궁이었지만, 실제로는 일본처럼 조선을 개항시키려는 목적이었다.

5월 23일(음력 4월 4일), 미군 측량선이 강화해협으로 들어왔다. 손돌목을 지나 광성보 앞까지 왔다. 조선군이 경고 포격을 했고 미군은 물러났다. 그러나 이는 정찰이었다.

6월 10일 절체절명

6월 10일(음력 4월 23일), 미군이 공격을 시작했다. 초지진이 저항 없이 점령됐고, 11일 새벽 덕진진도 함락됐다.

그날 밤 광성보는 긴장에 휩싸였다. 병사들이 동요했다. 고종실록과 승정원일기는 이날 밤을 상세히 기록하지 않았다. 하지만 남은 자들이 있었다. 어재연, 어재순 형제와 이름이 확인된 천총 김현경, 대솔군관 이현학, 별장 박치성, 당번병 임지팽이었다. 광성보 수비대 약 600명 중 얼마나 남았는지는 정확히 알 수 없다.

도망갈 수 있었다. 강화도는 섬이지만 곳곳에 숨을 곳이 있었다. 그러나 그들은 남았다. 어재연에게 광성보는 30년 관직 생활의 종착점이었다. 48세에 얻은 강화진무영 중군 자리, 한양 방어의 최전선이었다. 도망친다면 평생 한 일이 무엇인지 스스로에게 답할 수 없었다. 차라리 여기서 죽는 편이 나았다.

6월 11일, 태산 보다 무거운 죽음

6월 11일(음력 4월 24일) 오전, 미군 함포가 불을 뿜었다. 12파운드 달그렌형 보트 곡사포 6문이 성벽을 무너뜨렸다. 이어 미군이 상륙했다. 병력은 자료에 따라 651명에서 759명으로 차이가 있다. 주력 무기는 레밍턴 롤링블록 소총이었다.

미 해군 보고서 'Report of Rear Admiral John Rodgers(1871년 7월 5일)'가 전투를 기록했다. "조선군은 구식 화승총과 활로 저항했다. 사거리가 짧아 효과가 없었다."

정오 무렵, 미군이 무너진 성벽을 넘었다. 백병전이 시작됐다. 조선군은 창과 칼로 맞섰다. 미군 기록은 이렇게 적었다. "그들은 항복하지 않았다. 부상자들도 끝까지 저항했다."

살아도 깃털 같은 삶이 있고 죽어도 태산 보다 무거운 죽음이 있다. 전투가 끝났을 때, 미군이 확인한 조선군 시신은 243구였다. 어재연과 어재순 형제도 전사했다. 천총 김현경, 대솔군관 이현학, 별장 박치성, 당번병 임지팽도 죽었다. 미군 전사자는 3명, 부상자는 10명이었다.

조선군 전사자 243명

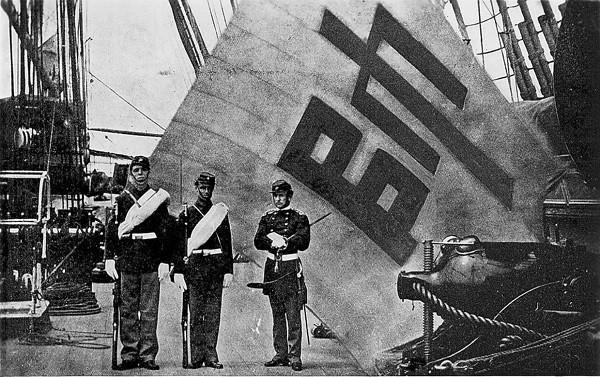

미군은 광성보를 점령하고 수자기를 탈취했다. 그러나 목적을 달성하지 못했다. 조선은 개항을 거부했다.

고종실록 8년 4월 25일(음력). "양이가 침범하는데 싸우지 않으면 화친하는 것이요, 화친을 주장하면 나라를 파는 것이다." 대원군이 경성과 각 도회지에 척화비를 세우게 한 날이다. 이는 광성보 전투 한 달 전의 일이었다. 전투 후에도 조선의 쇄국 의지는 변하지 않았다.

7월 3일, 미군은 작약도에서 철수했다. 군사적 승리였지만 정치적 실패였다.

고종실록은 어재연 장군을 병조판서 겸 지삼군부사로 추증하고 충장(忠壯)의 시호를 내렸다고 기록했다. 그러나 유족에 대한 실질적 보상은 없었다.

5년 뒤 1876년, 조선은 일본과 강화도조약을 맺었다. 어재연이 목숨 걸고 막으려던 개항이 현실이 됐고, 인천이 개항장이 됐다.

역사의 아이러니였다. 어재연이 막으려던 개항이 인천 발전의 시작이 됐고, 그가 지키려던 쇄국이 조선을 고립시켰다.

48년 인생 태산의 무게

어재연은 가난한 집안에서 태어나 18세에 무과 급제했다. 30년간 지방 관직을 전전하며 48세에 강화진무영 중군이 됐고, 광성보에서 죽었다.

화려하지 않은 인생이었고 영웅도 아니었다. 그저 묵묵히 자기 자리를 지킨 무관이었다. 그런 그가 마지막 순간 도망가지 않고 싸우다 죽었다.

한국민족문화대백과사전에 따르면 어재연에겐 아내와 세 아들이 있었다. 어윤중, 어진중, 어득중이었다. 가족을 생각하면 살아야 했다. 그러나 그는 광성보에 남았다.

어재연의 선택은 조선 후기 하급 무관의 자존심이었다. 평생 천대받고 변방을 떠돌았지만, 마지막 순간만은 무인답게 죽고 싶었던 것이다.

1919년 3월 18일, 강화도에서 만세운동이 일어났다. 강화읍 장터에 모인 사람들은 일제에 맞서 독립을 외쳤다. 48년 전 강화유수부 광성보를 기억하는 사람들이었다.

1906년 대한제국은 국가 충절 인물의 유해를 서울로 이장하는 사업을 추진했다. 어재연 장군의 유해도 강화도에서 서울 효창원(현재 효창공원)으로 옮겨졌다. 1971년 12월 29일, 광성보는 사적 제227호로 지정됐고, 2011년 명칭이 '강화 광성보'로 변경됐다. 광성보 안에는 쌍충비각, 신미순의총 등 기념시설이 있다.

인천 정신의 한 뿌리

지금 광성보는 관광지다. 매년 6월이면 어재연을 기리는 행사가 열리고, 관광객들은 아름다운 강화해협 풍경을 보러 온다.

그러나 152년 전 이곳은 전쟁터였다. 어재연과 243명이 죽은 곳이었다. 그들은 이길 수 없는 전투를 알면서도 싸웠고, 도망갈 수 있었지만 남았다.

불가능해 보여도 맞서는 것, 질 것을 알면서도 포기하지 않는 것이 인천 정신의 한 뿌리였다.

어재연은 역사의 거대한 흐름을 바꾸지 못했다. 개항을 막지 못했고 조선을 구하지 못했다. 그러나 그와 243명이 보여준 것이 있었다. 자기 자리를 지키는 용기였다. 그것이 때로는 역사가 된다.

인천은 어재연이 막으려던 개항으로 시작됐다. 그러나 동시에 어재연이 보여준 저항정신도 이어받았다. 일제강점기 인천 사람들의 독립운동, 산업화 시대 노동자들의 투쟁, 민주화 시대 시민들의 항쟁 속 어딘가에 광성보의 기억이 있다.

평생 변방을 떠돌던 무관 어재연은 마지막 순간 인천을 지키려 했다. 비록 실패했지만, 그 실패조차 역사가 됐다. 때로는 패배도 정신이 되고, 죽음도 씨앗이 된다. 어재연과 243명의 죽음이 그랬다.

서울 용산구 효창공원에는 충장공 어재연 장군의 묘가 있다. 서울시 유형문화재 제8호다. 김구, 윤봉길, 이봉창 등 독립운동가 묘역과 함께 민족 성역으로 보존되고 있다. 조선의 충절과 근대의 독립정신을 잇는 공간이다.

[다음 편 예고]

다음 편에서는 개항 직후 인천에 온 미국인 의사 호러스 알렌을 만난다. 1884년 갑신정변 때 민영익을 살려 고종의 신임을 얻은 그는 조선 최초의 서양식 병원 제중원을 세웠다.

[참고문헌]

· "고종실록 8년 3월~5월", 국사편찬위원회 조선왕조실록

· "승정원일기 고종 8년", 국사편찬위원회

· "일성록 고종 8년", 국사편찬위원회

· "무과방목", 1841년(헌종 7), 국사편찬위원회

· "Report of Rear Admiral John Rodgers", US Navy, 1871.7.5.

· "Battle of Ganghwa (1871)", Naval History & Heritage Command, H-063-5

· "신미양요와 광성보 전투", 우리역사넷, 국사편찬위원회

· "Battle of Ganghwa", Home of Heroes

· "Remington Rolling Block Rifle", U.S. Navy History

· "어재연", 한국민족문화대백과사전, 한국학중앙연구원

· "인천광역시사 제2권", 인천광역시, 2002.

· "사적 강화 광성보", 국가유산 디지털 서비스

· "1919.3.18 강화 장터 만세시위", 독립운동정보시스템

· "충장공 어재연 장군 묘", 서울특별시 문화재 공보 제228호, 1963.1.21.

· "대한제국 충절 인물 이장", 대한매일신보, 1906.9.

※ 이 기사는 AI 프로그램 클로드를 활용해 작성했습니다.