주자학 일색 조선에서 양명학을 꽃피운 사상가

1736년 여름, 88세 노학자의 마지막 숨결

평생 이단의 길을 걸었으나 뜻을 굽히지 않은 선비

강화학파 250년, 인천 정신의 뿌리가 되다

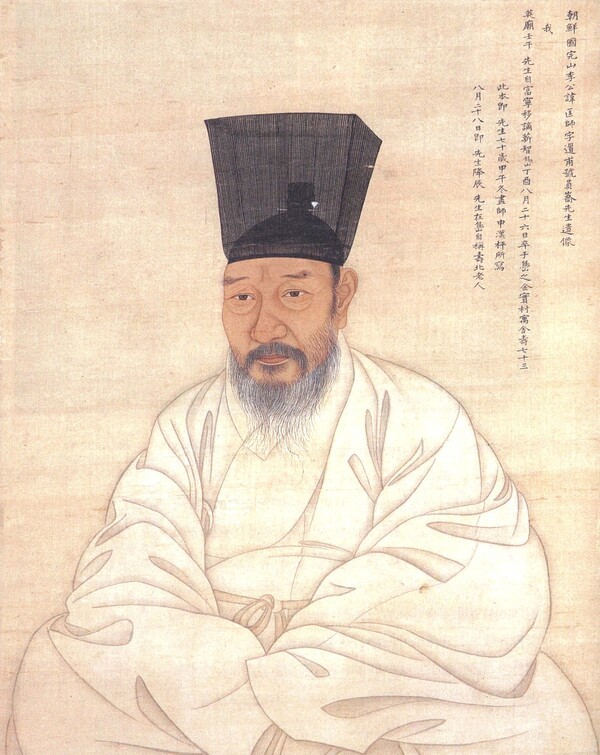

인천투데이=김갑봉 기자 | 1736년 8월 11일, 강화도 하곡. 88세 노학자가 마지막 숨을 거두고 있었다. 하곡(霞谷) 정제두(鄭齊斗, 1649~1736). 조선이 이단으로 몰아낸 양명학을 평생 연구한 학자였다.

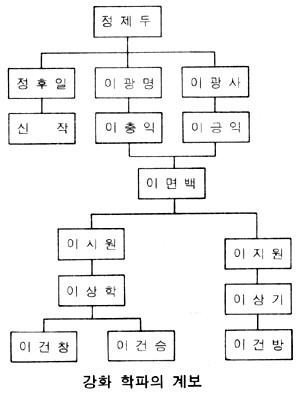

임종을 앞둔 정제두는 제자들을 둘러보았다. 평생 이단이란 평을 들었으나 끝내 뜻을 굽히지 않았던 그였다. 주자학만이 정답인 시대에 '마음이 곧 이치'라는 양명학을 택했다. 출세를 포기하고 변방 강화도를 선택했다. 그곳에서 조선 사상사의 새로운 흐름을 만들어냈다. 강화학파의 탄생이었다.

병자호란 후 조선, 예송논쟁에 매달리다

정제두가 태어난 1649년. 병자호란(1636)이 끝난 지 13년이 지났지만 조선은 여전히 치욕의 상처에서 벗어나지 못했다. 피로인 규모는 사료에 따라 수만 명에서 50만 명까지 엇갈리지만, 막대한 인명 피해와 세폐 부담은 분명했다. 백성들은 전쟁의 후유증과 삼정의 문란으로 신음했다.

효종은 북벌을 외치며 군비를 증강했지만 실행에 옮기지 못했다. 1659년 효종이 죽자 조정은 예송논쟁에 빠졌다. 자의대비가 상복을 1년 입어야 하나, 3년 입어야 하나. 서인과 남인이 목숨 걸고 싸웠다. 1674년 효종비가 죽자 또다시 상복 논쟁. 9개월이냐 1년이냐. 남인은 기년을 채택했다.

백성들은 굶주렸다. 전정, 군정, 환정의 삼정은 완전히 문란해졌다. 토지세는 없는 땅에도 매겼고, 군포는 죽은 사람과 어린아이에게도 징수했다. 환곡은 고리대가 됐다.

그런데 지식인들은 상복 입는 기간을 놓고 15년을 싸웠다. 현종 시대(1659~1674) 내내 예송논쟁이 계속됐다. 정제두는 이 시대를 보며 성장했다.

명문가 자제, 이단의 길을 택하다

정제두는 포은 정몽주의 11대손이었다. 우의정을 지낸 조부 정유성, 효종의 부마인 종형 정제현. 서인 명문가의 자제였다. 10세 때 우암 송시열의 수제자 동춘당 송준길을 만나 재능을 인정받았다. 송준길이 "이 아이는 크게 될 것"이라 했다.

24세에 과거를 포기하고 학문의 길을 택했다. 구암 박세채와 명재 윤증에게 배웠다. 그런데 1680년, 숙종이 경신환국을 일으켜 남인을 몰아내고 서인을 등용했다. 1689년 기사환국으로 남인이 집권했다가, 1694년 갑술환국으로 다시 서인이 집권했다.

이때 서인이 노론과 소론으로 갈라졌다. 송시열을 따르는 노론, 윤증을 따르는 소론. 정제두의 스승 박세채와 윤증은 소론이었다. 정제두도 자연스럽게 소론 학맥이 됐다.

30대 정제두는 깊은 고민에 빠졌다. 환국정치로 정권이 수시로 바뀌고, 당쟁으로 선비들이 죽어갔다. 그런데도 백성의 삶은 나아지지 않았다.

정제두는 왕양명의 『전습록』을 몰래 읽기 시작했다. '심즉리(心卽理)', 마음이 곧 이치라는 구절에서 전율했다. 더 중요한 것은 '지행합일(知行合一)'이었다. 아는 것과 행하는 것은 하나다. 백성의 고통을 안다면 반드시 행동해야 한다.

송시열의 압박, 정제두의 저항

양명학을 공부한다는 건 사회적 자살이었다. 주자학의 대부 송시열은 양명학을 '사문난적'이라 했다. 스승 박세채는 「왕양명학변」을 써서 정제두를 설득했다. 민이승과는 여러 차례 서신을 주고받으며 논쟁했다.

정제두는 굴복하지 않았다.

"왕수인의 학설에 애착을 갖는 것이 남보다 특이한 것을 구하려는 사사로운 마음이라면 끊어버릴 것입니다. 그러나 우리가 학문하는 것은 성인의 뜻을 찾아서 실지로 얻음이 있고자 할 뿐입니다."

1694년부터 1709년까지 15년간 정제두에

겐 지옥 같은 시간이었다. 어머니가 돌아가셨다. 스승 박세채가 세상을 떠났다. 동생 정제태, 둘째 부인 서씨, 종손까지 차례로 죽었다. 정치적으로도 소론이 위기에 처했다. 1701년 신사환국으로 노론이 득세했다.

강화도, 자유의 공간이 되다

1709년 숙종 35년, 정제두는 61세에 강화도로 들어갔다. 표면적으론 선산을 돌보기 위해서였다. 진짜 이유는 달랐다. 중앙 정치에서 벗어나 자유롭게 학문하기 위해서였다.

강화도는 한양에서 가까우면서도 섬이라는 특성상 중앙 권력의 감시에서 벗어날 수 있었다. 정제두는 이곳에서 비로소 자유롭게 양명학을 연구하고 가르칠 수 있었다. 하곡(霞谷)이라는 호도 강화도 하곡 마을에서 따왔다. 추곡(楸谷)이라는 호도 함께 사용했다.

정제두가 강화도에 자리 잡자 놀라운 일이 벌어졌다. 그의 학문과 인품을 흠모한 학자들이 속속 모여들기 시작한 것이다.

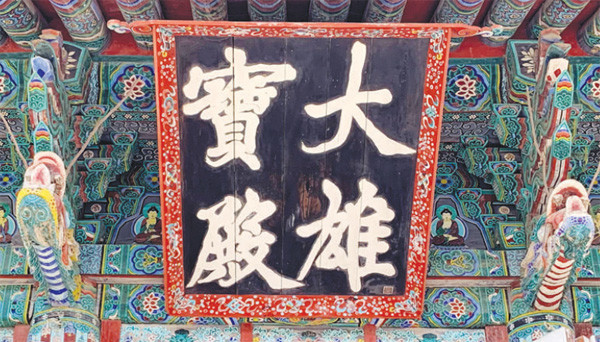

원교(圓嶠) 이광사(李匡師)가 대표적이다. 1732년 강화도로 들어와 가르침을 받았다. 이광사는 1722년 신임사화 때 노론을 숙청하는 데 앞장섰던 이진유의 조카였다. 경종이 죽고 영조가 즉위하자 이진유는 역적이 됐다. 이광사도 역적의 가문으로 몰려 중앙정계에서 활동할 수 없었다.

이광사는 강화도에서 정제두를 만나 새로운 학문의 길을 열었다. 그는 당대 최고의 명필이 됐다. 해남 대흥사 대웅보전 현판의 힘찬 필체가 바로 그의 작품이다. 화강암의 결기가 느껴지는 그의 글씨는 강화학파의 기개를 보여준다.

이광사는 후에 나주괘서사건에 연루돼 함경도 부령, 전라도 진도를 거쳐 신지도로 유배됐다. 신지도에서 23년간 유배생활을 하며 호남 지역 사찰들의 현판을 많이 썼다. 부안 내소사, 김제 금산사, 고창 선운사 등의 현판이 그의 작품이다. 유배지에서도 많은 사람들에게 학문과 서예를 가르쳐 강화학파 정신을 호남 지역에 전파했다. 이광사는 『원교집』 10권과 『동국악부』 30편을 남겼다.

신대우는 정제두의 손자사위가 되어 하곡 옆 마을에 살며 학문을 이어받았다. 심육, 백하 윤순, 김택수, 이진병 등도 제자가 됐다. 강화도는 주자학 일색 조선에서 상대적으로 학문의 자유가 보장된 공간이 됐다. 이것이 강화학파의 시작이었다.

영조의 탕평책과 정제두

1720년 경종이 즉위했다. 소론이 집권했다. 정제두는 72세에 사헌부대사헌, 이조참판에 임명됐다. 1722년 신임사화가 일어났다. 노론 김창집, 이이명, 이건명, 조태채 등이 처형됐다. 정제두는 이 피바람을 보며 더욱 정치에서 멀어졌다.

1724년 영조가 즉위했다. 영조는 탕평책을 추진했다. 당파를 초월해 인재를 고루 등용하겠다는 것이다. 영조는 정제두를 특별히 총애했다.

1726년 이정박이 상소했다. "정제두가 양명학을 한다. 사문난적이다." 영조의 대답은 단호했다. "정제두는 덕망 있는 학자다. 학문의 자유를 인정해야 한다."

1728년 이인좌의 난이 일어났다. 소론과 남인이 영조의 정통성에 반기를 들었다. 80세 정제두는 의정부 우찬성으로 임명받아 서울로 올라왔다. 5월 초까지 영조와 수시로 대화를 나누고 강론했다. 정제두는 세자 보양·이사로서 원자(훗날 사도세자) 교육에도 관여했다.

영조가 정제두를 아낀 것은 단순한 학문적 존경을 넘어섰다. 탕평을 추진하는 영조에게 정제두의 포용적 사상은 필요했다.

마지막 27년, 강화학파의 형성

정제두는 88년 생애 중 마지막 27년을 강화도에서 보냈다. 여러 차례 조정에서 벼슬을 내렸지만 대부분 사양했다. 성균관좨주, 지중추부사, 원자보양관, 세자이사 등에 임명됐지만 영조는 계속 불렀지만 정제두는 강화도를 떠나지 않았다.

강화도에서 정제두는 제자들과 함께 조선 사상사의 새로운 흐름을 만들었다. 연려실 이긍익(李肯翊)은 원교 이광사의 장남으로, 강화학파 인맥과 교유를 통해 연결된 후대 학인이다. 그는 『연려실기술』을 저술해 권력자가 아닌 민중의 관점에서 역사를 서술했다.

유희는 『언문지』를 편찬해 한글 연구의 새 지평을 열었다. 석천 신작은 양명학과 실학을 절충하며 실학자 정약용과 교류했다. 심육, 윤순, 김택수, 이진병도 각자의 분야에서 강화학파를 빛냈다.

강화학파는 6대 250년간 이어졌다. 명미당 이건창은 당대 최고의 지식인으로 『당의통략』을 저술했다. 선조 때부터 영조 때까지 약 180년간의 붕당 정치사를 정리한 이 책은 조부 이시원의 『국조문헌』에서 당론 관계 부분을 발췌 정리한 것이다. 이건창은 창강 김택영, 매천 황현과 깊이 교유했다. 명미당은 매천 황현이 이건창에게 지어준 당호다.

경재 이건승은 1906년 계명의숙을 설립하고 1910년 만주로 망명해 독립운동에 투신했다. 위당 정인보는 난곡 이건방의 제자로 강화학파 후계에 속한다. 정인보는 일제강점기 민족사학의 거두가 되어 『조선사연구』를 저술하고 민족의 얼을 지켰다.

이건창·김택영과 깊이 교유한 동시대 문인 매천 황현은 을사조약에 항거해 자결했다. 시서화에 능했고, 문사에까지 뛰어나 오절이라 불렸다. 그가 남긴 『매천야록』은 1864년부터 1910년까지 47년간의 구한말 역사를 생생하게 기록한 역사서다.

1736년 임종을 앞둔 정제두는 제자들에게 마지막 가르침을 남겼다.

"내가 평생 추구한 것은 마음의 학문이다. 마음이 곧 이치니, 너희들도 자신의 마음을 돌아보라. 그 안에 모든 답이 있다. 학문은 백성과 함께하는 것이다. 백성의 삶을 외면한 학문은 죽은 학문이다. 지행합일하라. 아는 것을 실천하라."

그리고 정제두는 눈을 감았다. 시호는 문강(文康)이 내려졌다.

인천 정신의 뿌리

정제두가 뿌린 씨앗은 오늘날 인천 정신의 뿌리가 됐다. 주류에 맞서는 비판정신, 닫힌 것을 여는 개방성, 말보다 실천을 중시하는 실용성. 이 모든 것이 강화학파에서 시작됐다.

현재 정제두의 묘는 인천광역시 기념물 제56호로 지정돼 있다. 강화군 양도면 하일리 산65번지에 위치한 묘소 앞에 서면, 300년 전 이단의 길을 택한 한 학자의 용기가 느껴진다.

정제두는 조선이 거부한 사상가였지만, 강화도가 품은 선구자였다. 환국정치와 당쟁으로 피비린내 나는 시대, 그는 강화도에서 새로운 학문의 씨앗을 뿌렸다. 그가 남긴 강화학파의 정신은 지금도 인천에 살아 숨 쉬고 있다.

주류에 안주하지 않고 새로운 길을 개척하는 인천인의 DNA, 그 뿌리에 정제두가 있다.

[다음 편 예고]

다음 편에서는 신미양요 때 광성보에서 장렬히 전사한 어재연의 이야기를 다룬다. 조선의 문호 개방을 둘러싼 격변의 시대, 그가 지키려 했던 것은 무엇이었을까.

[참고문헌]

· 『하곡집』, 정문승 편, 한국문집총간

· 『강화학파의 문학과 사상』, 심경호, 1995

· 『당의통략』, 이건창, 1894

· 『매천야록』, 황현, 1955

· 『원교집』, 이광사

· 『동국악부』, 이광사

· 『연려실기술』, 이긍익

· 인천광역시사 제2권, 2002

· 한국민족문화대백과사전 정제두

https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0050865

· 한국민족문화대백과사전 이광사

https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0043685

· 우리역사넷 정제두

https://contents.history.go.kr/mobile/kc/view.do?code=kc_age_30&levelId=kc_n311100

· 우리역사넷 강화학파

https://contents.history.go.kr/mobile/ta/view.do?levelId=ta_h52_0030_0040_0010

· 강화뉴스 강화학파

https://www.ganghwanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=9222

· 전북일보 원교 이광사 https://www.jjan.kr/article/20110517396517

· 광주드림 이광사 유배 https://www.gjdream.com/news/articleView.html?idxno=474223

· 한국문화원연합회 지역N문화 대흥사 현판

https://ncms.nculture.org/archival/story/6476

· 대흥사 공식 홈페이지 https://www.daeheungsa.co.kr

· 인천광역시 문화재 포털 정제두 묘

https://m.khs.go.kr/public/commentary/culSelectDetail.do

· 위키백과 이광사 https://ko.wikipedia.org/wiki/이광사

※ 이 기사는 AI 프로그램 클로드를 활용해 작성했습니다.