지금이야 구름이 비가 되고 바다로 흘러들었다가 다시 증발해 구름이 되는 물의 순환을 알고 있지만, 한자가 만들어지던 당시에는 그렇지 않았다. 옛 사람들은 하늘과 바람, 구름, 비, 해, 달, 바다 등 주변의 사물과 현상에 신(神)이 깃들어 있다고 여겼다.

원래 구름을 나타낸 한자는 云(이르다 운)이었다. 云은 구름 기운이 감도는 아래에 용이 꼬리를 말고 있는 모습을 나타낸다.(한자 백 가지 이야기 | 시라카와 시즈카) 구름 속에 신성한 용이 살고 있다고 생각한 것이다. 병풍이나 도자기 등 옛 물건에 그려진 용 역시 대부분 구름과 함께이다.

구름 속의 용은 불시에 세찬 비를 뿌리고 번개를 때려 세상을 호령하다가도, 어떤 날엔 말끔히 물러가 맑게 갠 하늘을 선사한다. 자신의 모습은 구름 뒤에 감추고 인간 세상을 내려다보는 용의 모습을 통해 당시 왕을 비롯한 권력자와 백성 사이의 수직구조를 엿볼 수 있다. 어느 시대, 어느 국가를 막론하고 신화에는 당시 사회의 권력 구조와 질서가 담겨 있기 마련이기 때문이다.

통치자는 백성들의 복종을 얻어내기 위해 실체는 있어야 하되, 권위를 위해선 그 모습을 드러내선 안 된다. 백성들은 막무가내로 쏟아지는 비를 원망하고 때론 오지 않는 비를 간절히 바라면서도, 이런 신성한 힘을 가진 존재를 두려워했다. 자신들의 운명을 손에 쥔 용(=왕)의 뜻을 백성들은 알 길이 없으니, 용에 대한 두려움은 커질 수밖에 없었다.

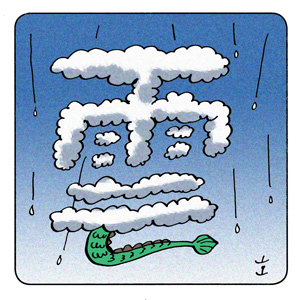

세월이 흐르면서, 云은 구름이라는 본래 뜻보다, ‘이르다, 말하다’는 의미로 더 많이 사용되었다. ‘운운하다’라고 할 때 쓰이는 한자가 바로 云이다. 그러자 구름을 나타내는 새로운 글자가 필요해졌다. 그래서 雨(비 우)와 云을 결합한 雲(구름 운)을 만들었다. 구름은 비를 내리게 마련이니 뜻을 전달하는 데 손색없는 글자다.

雨는 하늘에서 비가 내리는 모습을 그대로 그려 놓은 것이다. 맨 위의 가로획은 하늘을, 그리고 그 아래 디귿자를 돌려놓은 듯한 冂는 구역을 나타낸다. 문명사회 이래로, 지구 전체에 한꺼번에 비가 내린 적은 아직까진 없었다. 冂 안에 찍힌 점은 빗방울을 나타낸다. 雨처럼 현실감 있는 한자만 있다면 한자 공부가 얼마나 쉽고 재미있을까!

그나저나 지금 지구 한 쪽에 비와 바람이 큰 재앙을 몰고 왔다. 섬 7000여 개로 이뤄진 필리핀에서 말이다. 누군가가 “날도 추운데 웬 태풍일까” 하는 말을 들었다. 적도 부근에 있는 필리핀은 일 년 내내 무더운 날씨라는 걸 잠시 잊고 한 소리일 테지만, 나 역시 남의 일 보듯 하기가 영 꺼림칙하다.

기후학자들은, 앞으로 여름은 더 덥고 겨울은 더 추워질 거라고 한다. 그렇다면 이런 재앙은 앞으로 얼마든지 우리를 또 덮칠 수 있다. 화가 난 용이 내린 재앙이 아닌, 지구를 돌보지 않아 생긴 인재라는 걸 지금 우리는 잘 알고 있다. 더 늦기 전에 어떻게 해야 우리가 함께 잘 살 수 있을지 머리를 맞대야한다. 우선, 어떻게든 사람 목숨부터 살려 놓고 난 후에 말이다.

심혜진 시민기자

sweetshim@naver.com