사소한 과학이야기 52. 비만 ①

지난달 한 월간지에 ‘비만에 시달리는 지구인’이란 글이 실렸다. 이 글은 미국에서 나타나고 있는 비만 현상의 원인을 사회적인 측면에서 다뤘다. 현재 미국 성인 인구의 ‘3분의 1’이 과체중이고, 또 다른 ‘3분의 1’은 비만이다. 미국은 세계 최대의 뚱보나라 대열 가운데 단연 선두다. 어쩌다 이 지경이 됐을까?

우선 비만과 과체중의 기준부터 알아봐야겠다. 세계보건기구(WHO)는 ‘체질량지수(BMI)’ 25(kg/㎡) 이상은 과체중, 30이상부터 비만으로 여기며, 40이 넘으면 건강에 심각한 위험이 있다고 본다. 체질량지수는 체중(kg)을 키의 제곱(㎡)으로 나눈 값이다. 키 1m 60cm에 체중 60kg인 사람의 체질량지수는 약 23.4(=60÷1.62)로 정상 범주에 속한다.

체질량지수는 원래 1980년대 영양실조인 사람들 중 체중이 심각할 정도로 표준 이하인 이들을 정의하기 위해 만들어졌다. 불과 30여년 만에 상황이 역전된 것이다.

하지만, 운전 때문에 운동할 시간이 없다는 말은 가당치않다. 텔레비전이나 컴퓨터, 비디오게임 등 스크린 앞에서 보내는 시간이 무려 주당 40시간이다. 이 가운데 텔레비전은 적게 움직이고 많이 먹게 하는 데 중요한 구실을 한다. 식품 광고가 끊임없이 이들을 유혹하기 때문이다.

삶의 형태와 더불어 ‘농산물 가공 산업’도 비만을 부추긴다. 과일 향을 내는 화학물질이 첨가된 음료와 콜라와 같은 탄산음료, 주스 등이 음료수 진열대를 가득 채우고 있다. 포장ㆍ보존ㆍ유통방법이 발달한 덕분에 가공식품이 신선한 농산물보다 가격이 낮다. 여기서 자연스럽게 비만의 세 번째 원인이 나온다. 바로 빈곤이다.

가공식품은 자체 내용물 비용보다 포장과 홍보, 마케팅 비용이 가격에서 더 많은 부분을 차지한다. 따라서 용량은 100%(두 배) 늘리고 가격은 70%만 올려도 손해를 보지 않는다. 극빈층은 가격 혜택을 누리기 위해 대용량의 가공식품을 쇼핑카트에 담는다.

이것이 극빈층의 경제와 환경 보호에 도움이 된다고 생각할 수도 있다. 맞는 말이다. 하지만 초점은 비만이다. 펜실베이니아 대학의 한 연구 결과는 ‘우리 앞에 음식이 많이 놓여 있을수록 더 많이 먹는다’는 사실을 보여준다. 치즈 마카로니를 450g 제공하면 280g을, 700g 제공하면 425g 먹는다는 것이다. 패스트푸드 체인점들도 ‘슈퍼 사이즈’ 전략을 앞세운다. 얼마만 더 내면 대용량의 햄버거와 콜라를 먹을 수 있다.

우리나라도 상황은 크게 다르지 않다. 운동량은 줄었고, 외식과 가공식품 섭취는 늘었으며, 마트에선 덕용상품(=소포장 단위로 돼 있는 상품 여러 개를 한 포장에 담은 상품)이 길게 진열되어 있다. 영화관에서 판매하는 팝콘은 대용량과 소용량 가격이 그리 차이 나지 않는다. 더 많은 양의 팝콘을 사고 먹는 것이 과연 누구에게 도움이 될지 곰곰이 생각해봐야 한다.

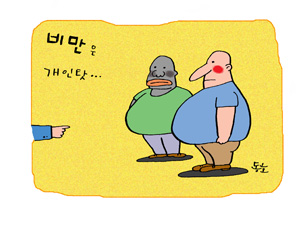

미국에서 시작한 심각한 비만 현상은 우리나라를 비롯한 전 세계의 신흥국가로 퍼져나가고 있다. 이는 경제·사회 체제와 관련이 깊다. 그런데도, 다른 한 쪽에선 다이어트 상품과 멋진 몸매의 헬스트레이너들이 “비만은 의지의 문제이며, 스스로 해결할 수 있다”고 떠들어댄다. 비만의 속사정을 모르고 하는 소리다.(다음호에 계속)

심혜진 기자

sweetshim@naver.com