사소한 과학이야기 40. 알레로파시

거리의 식물을 보면, 참 평화롭기 그지없다. 햇빛과 물, 공기만 있으면 알아서 잘 자라니 말이다. 하지만 자세히 들여다보면 그들의 삶 역시 만만치 않음을 알게 된다.

식물은 이동을 할 수 없다. 뿌리를 내린 자리가 맘에 들지 않는다고 이사를 갈 수도, 포식자가 다가와도 도망을 갈 수 없다.

사람의 감각기관인 눈ㆍ코ㆍ입ㆍ귀가 없는 식물을 우리 인간은 수동적인 대상으로 바라보기 쉽다. 우리가 그렇게 보든 말든, 식물에게도 강력한 무기가 있다.

우선 잎사귀를 단단하게 만들거나 뾰족한 가시를 지닌다. 또는 끈끈한 점액을 내뿜어 함부로 접근할 수 없도록 한다. 하지만 이것만으로는 부족하다. 식물은 몸속에 화학성분을 비축한다. 커피열매에 있는 카페인, 홍차 잎의 탄닌은 곤충에게 치명적이다.

카페인을 먹은 딱정벌레는 불임이 되고, 탄닌은 곤충의 장을 파괴한다. 호주에선 암양들이 토끼풀을 많이 먹어 한 해에 백만 마리가 불임이 된다고 한다. 또 고사리를 과다섭취한 말이 떼죽음을 당하기도 했다.

동물에게만이 아니라 식물끼리도 영향을 주고 받는다. 소나무 가지가 드리운 곳엔 다른 풀이 자라지 않는다. 소나무 뿌리에서 갈로탄닌이라는 물질을 분비해 다른 식물은 물론 새끼 소나무조차 살지 못한다. 벚나무도, 호두나무도 그런 물질을 내뿜기는 마찬가지다. 나무 그늘엔 잡초 한 포기 없이 깨끗하다.

나무둥치 주위에 풀이 자라면 그곳엔 각종 곤충과 세균, 곰팡이 등 생명체가 몰려들 것이다. 그런 생명체는 나무에게 옮겨 붙어 나무를 병들게 할 수 있다. 그러니 애초에 싹을 잘라버리는 것.

이런 피눈물 나는 생존전략을 ‘알레로파시’라고 한다. 우리말로 ‘타감작용’이다. 한 생물이 떨어져 생활하는 다른 생물의 생장에 영향을 주는 것을 말한다. 푸른곰팡이가 분비하는 페니실린이 다른 세균을 죽이는 것도 타감작용의 한 예다.

토끼풀은 잔디밭에서도 군락을 이루며 끈질기게 살아남는다. 타감작용으로 영역을 넓혀가는 것이다. 허브나 제라늄을 살살 흔들면 냄새가 난다. 사람에겐 향기롭지만 곤충에겐 고약한 냄새다. 감자 싹의 솔라닌, 마늘의 알리신도 자신을 보호하는 성분이다. 고추의 캡사이신도 마찬가지다.

사람과 식물은 함께 살 존재인 모양이다. 다른 생명에겐 위험한 물질이 우리에겐 피가 되고 살이 되는 영양분, 또는 마음을 살랑이게 하는 향기가 되니 말이다.

조금 특이한 타감작용도 있다. 송충이가 솔잎을 먹으면 상처 난 부위에서 테르펜이라는 화학물질이 나온다. 이 냄새를 맡고 말벌이 득달같이 날아와 송충이 몸에 알을 낳는다. 소나무가 송충이를 내쫓기 위해 말벌을 부르는 것이다.

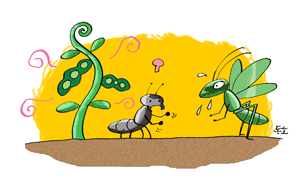

이번엔 조금 더 복잡한 타감작용. 남미에서 자라는 한 콩과 식물에는 진딧물이 붙어 있다. 평소엔 그냥 지내다가도 메뚜기 떼가 날아와 콩잎을 갉아먹을라치면, 이 진딧물은 개미가 좋아하는 분비물을 뿜어낸다. 메뚜기는 개미가 오면 도망가 버리기 때문이다. 콩은 진딧물에게 아량을 베풀어 늘 곁에 있게 한 후, 위기의 순간 진딧물의 덕을 본다. 진딧물 역시 개미의 도움으로 경쟁자를 물리친다.

저마다 살기 위해 안간힘을 쓰는 생명들. 하찮아 보인다고 함부로 대한다면, 그들이 왠지 그냥 좀 슬퍼할 것 같다.

심혜진 기자

sweetshim@naver.com